BMW R12 NineT納車した話

前書き

筆者はバイク乗りである

(この書き出しは前にもやった気がする)

筆者がバイクに求めているのは、高い走行性能ではない

もっと本質的に言えば、「介在できる余地」だと思っている

スペックで圧倒するようなハイパワー車や、完成され尽くしたフラッグシップモデルに対して、ある種の距離感を感じてしまうのは、

それが「メーカーによって用意された世界観」をただ消費するだけの体験に近くなってしまうからだ

一方、少し荒削りで、未完成で、どこか空白のあるような車体には、こちらが介在できる余地がある

「自分が選んだパーツで、自分の手で構成を変えていくことができる」というプロセスこそが、僕にとってのバイク趣味の核になっていると思っている

現在所有している「Husqvarna Vitpilen 401」は、まさにその典型だった

納車当時、国内においては流通量も少なく、パーツの供給も限られていた、

だからこそ「自分だけの車両」に仕上げるための余白が多かった

AEROキットを組んだ401は、自分のバイク人生でも最も手をかけた1台と言える

「他人と被りたくない」という理由で始まったカスタムは、

ステッカー、マフラー交換、レバー交換というバイク小僧カスタム3点セットから手を出し、

フレームを含めたオールペンやAERO化、バックステップ、パワフィルやサブコンまで手をかけていった

前傾姿勢は強まり、ライダーとAEROカウルの効果により、視覚的な流線型が生まれる

単なるビジュアルの変化ではなく、空力とEg出力、エルゴを自分にとって最適化しようという試みだった

個人的にVitpilenのカスタムは難しいと思う

アイコニックな外装やフレームはカスタム余白を大きく制限する

「意匠」を崩さず、どれがけオーナー好みn調教できるか

僕はこの“機能と意匠の交差点”にこそ強い関心があった

なお、Vitpilen 701については少し事情が違う

こちらは既にAERO化された状態の個体を購入していて、自分で手を加えた部分は少ない

車体としての完成度は非常に高く、存在感も強烈だったけれど、やはり「自分が全てを手にかけた」という感覚は希薄だった

だからこそ、所有感という意味では401のほうが圧倒的に上だったし、思い入れも深かった

SNSやブログでもその様子は発信していて

Vitpilenに興味を持った人が「Vitpilen カスタム」と検索すれば、僕の記録にたどり着く可能性は高いはずだと思っている

それぐらい、情報も手間も詰め込んだつもりだった

ところが、そこで1つの問題に直面した

それは“完成されてしまった”という事実だった

カスタムは終わりがないというが、現実にはある

特に401は、自分の思想と実用性、そして見た目の整合がすべて取れた瞬間が訪れてしまった

この状態を超える構成を作るには、もはや別の車両に移行するしかない

それでも、ただ買い替えるのは違うと思っていた

他の人と同じモデルに乗っても意味がないし

よくあるカスタムをなぞるだけなら、最初から既製品を買えばいい

筆者所有のミラジーノL700Sはその典型だった

L700sは発売から20年以上、

カスタムされ尽くして外装変更は当たり前、Egスワップも見かけるレベルの車両では、

自分でどれだけ手を加えても、誰かが通った道をなぞるだけ

整備された登山道をひたすら登っていくだけの感覚は、楽でとても良いのだが、

頭むしりながら「マジでどーすんだよこれー」って言いながら車両と睨めっこしたい

Vitpilen 401のカスタムは楽しかった

当時はガレージハウスに住んでていて、夜な夜なバイクをいじりながら友人と談笑したりする

あの楽しさをもう一度味わいたい

もう一度、もう一回だけ、1からカスタム始めちゃダメか…?

始まってしまった物語

「お前が始めた物語だろ」ってツッコミはさておき、

次に選ぶ車両には様々な条件が求められた

発売まもなく、オーナーが少なく、情報は過多でもなく、枯渇しすぎてもいないこと

いわば“ちょうど良い余白”がある状態が理想だった

そんな我儘を叶えるべく、ネットサーフィンの結果

候補となったのは以下の4車種

いずれも“クラシックを再定義する”という思想を持ち、見た目や構成に個性を宿すモデルだった

・Yamaha XSR900(2022年式)

・Suzuki SV 650 (2016年以降の再設計モデル)

・Ducati Sport1000(テルブランチ時代の名残)

・Ducati MH900e(プロトタイプレベルの量産機)

・BMW R12 nineT(伝統の再設計)

ここからはそれぞれの所感について書いていく

YAMAHA XSR900

よくできた現代ネオクラの代表格であり、エンジンは名機CP3を搭載

低中速のトルク感とクロスプレーンの官能性を両立しつつ、電子制御の豊富さで扱いやすさも確保していた

ただ、繰り返しになるが、ユーザーが多すぎるという事実が決定的にネックだった

Instagramで「#XSR900」で検索すると、すでに完成された無数のカスタムが存在していて、

そこに“語る余白”はほとんど残されていなかった

SUZUKI SV650X

現行機は2016年に再設計されたモデルであり、名機Lツインの鼓動感とコンパクトなフレーム構成によって高い評価を得ている

エンジンは645cc水冷Vツインで、軽量な車体と素直なハンドリングが特徴

カスタムベースとしての素材力もあり、シートレール形状やヘッドライト周りを工夫すれば、カフェレーサー的な美観にも寄せられる

だが、ここでもXSRと同様、“あまりにも手垢がつきすぎている”という問題が立ちはだかる

既にYouTubeやSNSでは膨大なカスタム例が出尽くしており、それらを超える“オリジナリティの入り口”を見出すことができなかった

Ducati Sport1000

既に生産終了から15年以上が経過し、部品供給や信頼性を前提に組み直すには手間がかかりすぎる

ただし、テルブランチデザインによる造形は圧倒的で、単なる旧車ではなく時代性を内包したアート作品でもある

選択する価値はあったが、整備と運用の現実性から断念した

Ducati MH900e

“語る余白”ではなく“神格化された存在”であって、僕の趣味とは一致しなかった

バイクというより記念碑に近く、乗ることすら憚られるような構造だった

カスタム以前に、「触れてはいけない物体」のような扱いをされているのが最大の難点だった

BMW R12 nineT

これは、そのどれとも異なる位置にいた

車体構成が刷新されたばかりで、情報量はまだ少なく、他人の作例も見かけない

なのに、空冷ボクサーという重層的な文脈はしっかり継承していて、クラシックとしての佇まいも崩れていない

これは“語る余白”と“伝統的記号”が奇跡的に両立された状態だった

筆者の出した結論

結論を先に書くと、最終的に選んだ車両は「BMW R12 nineT」となった

筆者は比較検討が得意な人間であると自負している

がしかし、今回の選択はいくら調べても結論には至らず、最終的にはフィーリングで選択した

ぱっと見の見た目が良く、ある程度人と被らない

それだけで決定には十分なコンテンツ力があった

R12 nineTはまだカスタム事例も少なく、パーツも出揃っていない

人柱になる覚悟さえあれば、まっさらな地図に道を描ける

しかもそれが、BMWという高い完成度と信頼性を持つプラットフォームの上で可能になる

筆者が探していた“ちょうど良い余白”は、まさにこのモデルに宿っていた

R12 NineTの詳細レビューはこの後に登場する「装備紹介セクション」で詳しく記述するが、

アイコニックな水平対向エンジンについては次のセクションで書いていこうと思う

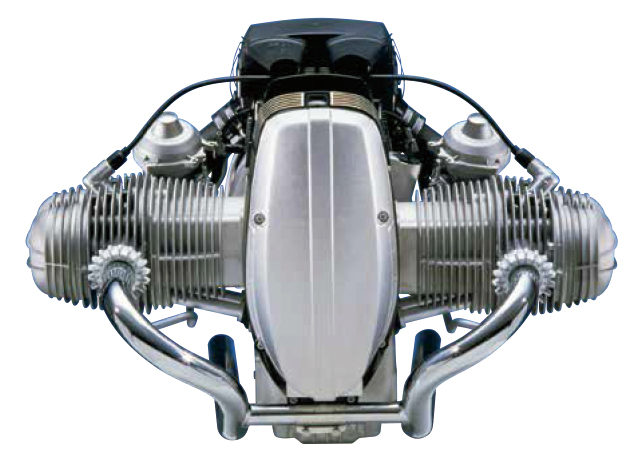

BMW水平対向エンジンの系譜|反時代性の美学

BMWのボクサーツインは、今や数少ない“空冷エンジン”の生き残りとして語られることが多いが、

その評価の多くは「技術的な頑固さ」という一言で片づけられてしまう

しかし、事実としてこの水平対向という形式は、単に保守的な理由で残されてきたものではない

むしろ、技術的進化を遂げながらもあえてアナログ的感覚を残すための、極めて意識的な選択だったと捉えるべきだ

1923年、R32の登場

1917年、第一次大戦中に創業されたBMWは、航空機エンジンの製造から出発している

その後、1923年に初のモーターサイクルR32を発表し、ここで既に水平対向+シャフトドライブという形式が完成していた

つまりBMWは最初から「振動を抑えつつ低重心を実現する」という構造的回答を用意していたことになる

その後、R37、R39、R42、R62、R52の順番で様々な改良が加えられ脈々とその伝統を受け継いでいくことになる

水平対向Egのメリット

さて、水平対向エンジンにはいくつかのメリットがある

ピストンが左右に打ち合うように配置されているため、慣性力が自然に打ち消し合い、直列やV型よりも一次振動が少ない

また、シリンダーが横に張り出すことでエンジンの重心が下がり、車体の安定性が高まる

これは、高速巡航やツーリング主体のライダーにとって非常に大きな恩恵となる

もちろん、この形式には欠点もある シリンダーの張り出しによってバンク角が制限され、スポーティな走りには不向きだとされてきたし、エンジン幅が広がることでデザイン的な制約も受けやすい

しかし、BMWはこの構造を100年近く維持しながらも、時代に応じて少しずつ改良を重ねてきた

空油冷から水冷へ、2バルブから4バルブへ、キャブレターからインジェクションへ

それらすべてを水平対向という枠組みの中で消化してきた

R NineTの登場とR12 NineTへの進化

R nineTが登場した2014年は、ちょうどBMWが水冷ボクサー(R1200GSなど)を主力に据えていた時期でもある

その中で“あえて空冷”を選んだR nineTは、技術的な回帰ではなく「ライダー体験としての再構築」を志向していたと言える

R12 nineTもその流れを汲みつつ、シャシーや配線系を刷新し、新しい設計思想を持ち込んだ

つまりこの車両は、“過去を再現したクラシック”ではなく、“未来に持ち越された伝統”としてのボクサーを体現している

R12 nineTはR nineTその発展系だが、実はまったく別の設計思想に基づいている

エンジンは同じ1170cc空冷ボクサーだが、フレームは完全新設計 従来のラダーフレームからダブルクレードル形状へと移行し、リアサブフレームはボルトオン式から溶接固定構造へと進化 ステム角も見直され、キャスターとトレールに調整が入り、重心位置も明確に前寄りへ移動している

さらに興味深いのは、排気経路の処理 R nineTでは複雑な蛇行型だったエキパイが、R12ではより短く、取り回し重視の構成に変わっている

これは排気干渉を抑え、トルク特性を安定させるための工夫であり、結果的に音質にも良い影響を及ぼしている

つまりR12 nineTは、古いものを再現したバイクではなく、“現代の技術で空冷を最適化した結果としてのクラシック”だった

このあたりに、BMWの“工業製品としての美学”が垣間見える 単にスペックや排出規制だけで語るのではなく、ユーザーとの関係性まで含めて、長期的に成立するモノづくりを志向している

その思想に触れたとき、このエンジン形式は単なるアーキテクチャではなく、文化的な意志だとさえ思えてくる

契約の儀、納車の儀

家から最も近いBMWディーラーは、思ってたよりも近かった

仕事が若干落ち着いていたので、何のアポも取らずに訪問

訪れたのは「BMW Motorrad Kawagoe」

高速道路ICからアクセス良好で展示車、試乗車共に豊富に揃える店舗だ

ここで初めてR12 NineTと対面を果たす

展示車両はブラックのモデル

PCの画面で見るよりも塊感がある

運よく試乗車が空いていたので試乗させてもらうことに

ETCは標準装備なので高速道路でも試乗した

詳しいインプレッションはこの後のセクションで書くが、筆者が全く経験したことのないフィーリングだった

車重は220kgを超えるが、流石の低重心、重さを感じさせる場面は少なかった

およそ1時間ほどの試乗を終え、その日は帰宅

そこから決断までは秒速だった

迷ったのはカラー

通常ラインナップだと、

2025年モデルは黒か緑、

2026年モデルに青が追加され、緑が廃止、黒は続投

限定モデルとして2025年、2026年モデルにシルバーが用意されている

これはフレームが赤く塗装されており、シングルシートカウルやヘッドライトバイザー、バーエンドミラーなどの特別装備が付属する

限定モデルは他にもあり、発表後、即完売したが、R12Sというオレンジ色の車体もラインナップされていた

ロケットカウルやシングルシート特別色の塗装が施されている

この色選びは、筆者にとってかなり難儀だった

個人的にはシルバーがお気に入りだったが、購入後のカスタムにおいて支障が出そう

最終的に緑を選択した

ちょうど良い認定中古車があったので、ディラーへ在庫確認

「契約しに行きます」と伝え

その後再びディーラーへ訪問、

ショールームに入ると、該当車両が成約車両としてど真ん中に鎮座していた

「ひぇええ」とか思いながらも、そのまま契約書に判を押した

それから2週間後、

納車準備が整ったとの連絡があり、

ヘルメットを抱えてディーラーへ赴く

検討から購入までかなり早かったので、いまだにこのバイクが自分のものなんだと言う実感が全然わかない

初めて見たときの印象は「早くミラーを別のパーツに交換したいな」だった

簡単な納車説明を終え、いよいよ公道へ

実車インプレッションはスペック、装備紹介の次セクションで詳細に書こうと思う

ここから友人とショートツーリングと本ブログで使用する写真を撮影しにいく

なお、ここから登場する車両の写真は、筆者が納車後に撮影した写真であるが、

撮影時期によってカスタム内容が異なるのでご留意いただきたい

スペックと装備|構造美と触覚の交差点

R12 nineTの印象をひと言で述べるなら、「素朴で複雑」である

その言葉は矛盾しているように聞こえるかもしれないが、実際この車両は、見る角度によって驚くほど印象を変える

光の当たり方、壁面の反射、走行中の姿勢変化など、外部条件によって、車体が見せる表情に奥行きがある

それは設計が機能と意匠の両極を深く貫いているからにほかならない

ここでは、装備品とスペックの説明に留め、実際に乗ったときのフィーリングは別のセクションにまとめる

◾️デザイン:

流線型を削ぎ落とした立体構成 R nineTでは、やや工芸的な曲線が多用されていたのに対し、R12では面構成が直線的になり、幾何学的要素が強まっている

例えばタンクからシートへのラインは水平軸を保ちながら直線的につながり、ホリゾンタルな印象を与える

これは欧州の工業デザイン、特にバウハウス以後の造形思想に近い(知らんけど)

すなわち「形態は機能に従う」という設計論理が貫かれている

構造は現代的でありながら、ディテールはアナクロニズムを内包している

◾️エンジン:

空冷ボクサーの極北 1,170ccの空冷水平対向2気筒は、R nineTと同形式ながらも、マウント方法や制御系の刷新によってフィーリングが変化している

最大出力109馬力、最大トルク115Nmという数値はスペックシート的には控えめに映るが、実際の加速フィールは「蹴るように伸びる」感触がある

エンジンが車体の中心でパルスを刻み、その振動がシートやフレームを通じて身体に伝わる この「内燃機関が生きている」という体感こそ、R12の魅力だ

特に面白いのは、そのパルス感が回転数によって“人格を変える”ところにある 2,000〜3,000rpmまでは、どこか牧歌的で、トラクターのように大地を蹴る力がある

そこからスロットルを開けていくと、振動が収束し、スムーズに伸びていく

つまりこのエンジンは、スピードではなく“速度の質感”を楽しむためにある

◾️足回り:

柔らかい硬さと、締まった柔らかさ

フロントには45mm径の倒立フォーク(非調整式)、リアには片持ちスイングアームとモノショックの組み合わせ、従来よりもやや柔らかめにセットされており、市街地では路面からの入力をよく吸収する

だが、高速域では腰砕けにならず、明確に踏ん張る

これはタイヤとの相性もある「MICHELIN ROAD 6 GT」は、ツーリング寄りのラジアルだが、温まりが早く、街乗りでも安心感がある 曲がり始めの初期舵角でグイッと入ってくる感覚ではなく、フレーム全体でゆっくりアールを描いていくような旋回挙動が特徴的だ

◾️ブレーキ:

タッチで“止める”ではなく、“まとめる” フロントはBrembo製の4ピストンラジアルマウントキャリパー、リアはシングルピストン 制動力そのものは十分だが、特筆すべきはその“情報量”にある ブレーキレバーを握った瞬間から、「どこまで荷重が前に寄ったか」がわかる それは減速というより“質量移動の管理”に近い

この感触は、他のスポーツバイクのように鋭く止めるのとは違って、速度と荷重を滑らかにトレードするようなリズムがある バイクを制御するというより、伴走するような操作感覚 これがR12の運転体験を「攻め」よりも「調律」に変えている

◾️ホイール・シート・ハンドル:

幾何学と身体感覚 標準装備のアルミ鋳造ホイールは、繊細なスポーク構成と深いセンターリムを持ち、重量的にも軽量化されている

その一方で、剛性感はあくまで“しなやか”であり、路面のインフォメーションがよく伝わる

シート高は795mmで、足つき性はかなり良い

素材にはスエード調の表皮が用いられ、滑りにくく、ヒップホールドも良い

特に腰から背中にかけての形状が立体的で、 長距離走行でも疲れにくい、

ハンドルはスワローハンドルタイプに交換済みで、やや絞り気味の角度が取られている

ポジションとしては“スポーツ寄りネイキッド”に近い

◾️燃料タンクとメーター:

彫刻的な質感と最小限のUI タンク容量は16リットル、表面にはクリア塗装を含めた重層的な仕上げがされている 溶接ビードの処理が極端に滑らかで、まるで手のひらで撫でたくなるような質感がある

これは実際に乗るというより、“使う彫刻”とでも言うべき仕上がりだ

メーターは3.5インチの液晶メーター、

最初は車体の雰囲気と合わないと感じていたが、色々調べるうちに「むしろこちらの方がカッコ良いのではないか?」と思うようになった

回転数や速度、シフトポジションなど最低限の情報しか表示されないその潔さがかえって清々しく、近年の多機能TFTと比較すると圧倒的に機能が少ないが、それはBMWが“敢えて”やっているのだと思う

情報の洪水に溺れるのではなく、必要最低限だけを手元に置き、あとは身体で感じろということだ

しながら、スマートフォンとBluetooth接続することにより、車体の様々な情報を表示させることができる

このバイクにおいては、不要なのだが、加減速時の加速度やバンク角の記録もできる

大きなウィークポイントとしては、燃料タンクの残量計が存在しない

いいえ、燃料残量警告灯は存在し、警告灯が点灯してからから何キロ走ったかも表示されるので、わかりやすくはあるが、このバイクに乗るクロードライダーたちなら、おそらく不要な装備だと思う(わかりやすくていいんだけどね)

カスタムパーツ購入

バイク趣味の醍醐味、カスタムのお時間です

このセクションでは実際にカスタムするのではなく、実際に購入したパーツの紹介までに留める

取り付け等に関しては別の記事にて紹介する予定

また、選定にあたって候補になっていたパーツは上記の別の記事を用意するので、カスタムの参考にして欲しい

互換性など、基本的には調べて適合するものを紹介するが、あくまでも自己責任でお願いしたい

正直、カスタムパーツ選びが一番楽しい

今回難儀だったのは「互換性」

R12 NineTは2023年の発売で、パーツラインナップがまだまだ少ない

様々なサイトで検索しても旧モデルであるR NineT用がヒットする、

特に中華系のECサイトではR12 NineT用当たっておきながら製品画像はR NineT用だったりする

物によっては流用出来るかもしれないが、その情報はどこにもない

なので今回は基本的にR12 NineT用として発売されているものだけで選定した

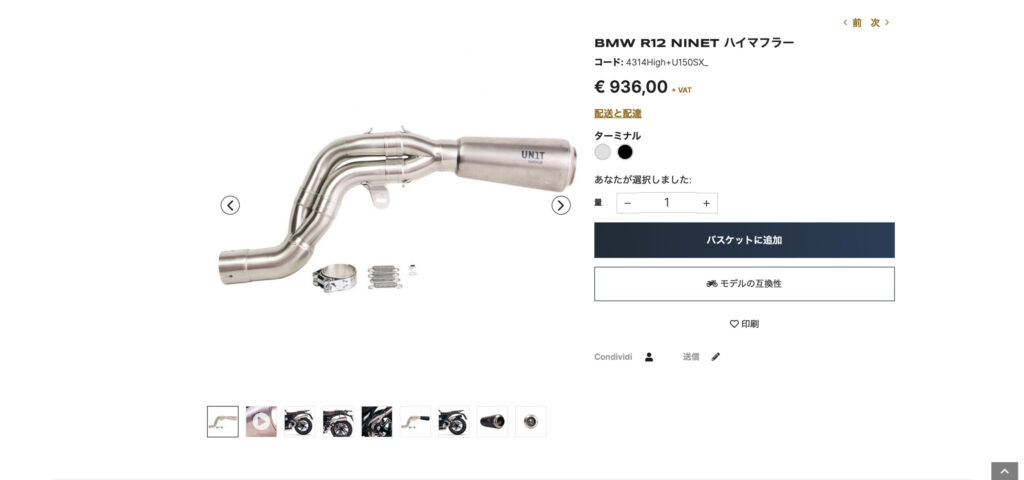

マフラー

Unit Garage

ハイパイプマフラー(4314High+U150SX_) ¥160,977

中間パイプはスチール製で、サイレンサー部分はチタン(らしい)の製品

一応Eマークがついている

バッフルが装着されており、差し込み口側から抜き差し可能

適当なマイクでサウンドを収録してみた

何かの参考になればと思う

動画ではバッフルを装着せずに収録をしているが、

装着時の音量はかなり静かで純正+α程度の音量となっている

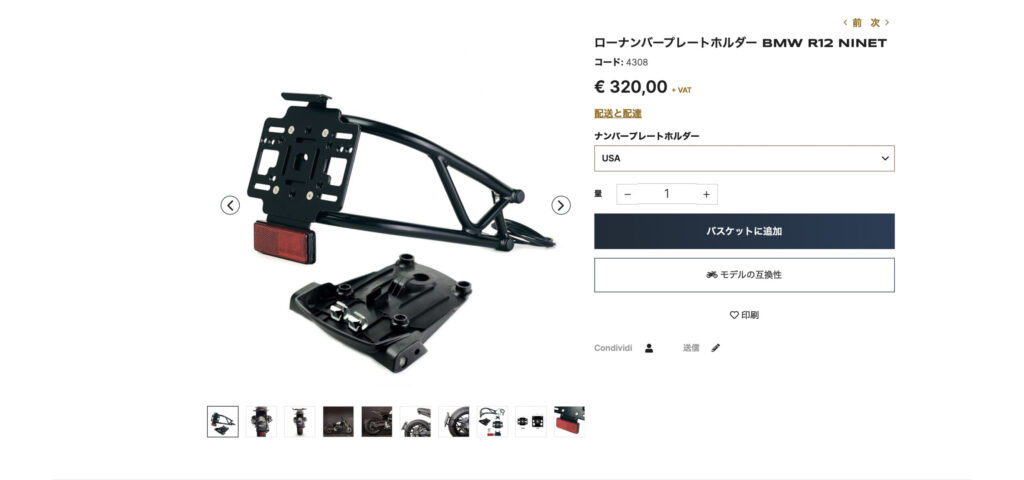

フェンダーレスキット

Unit Garage

プレートホルダー LOW USAタイプ (4308) ¥55,035

ナンバー灯、リフレクター付属の製品、従来ナンバー部分の目隠しも付属する

ユーロタイプとUSAタイプがあるので日本規格に合わせてUSAタイプを選択

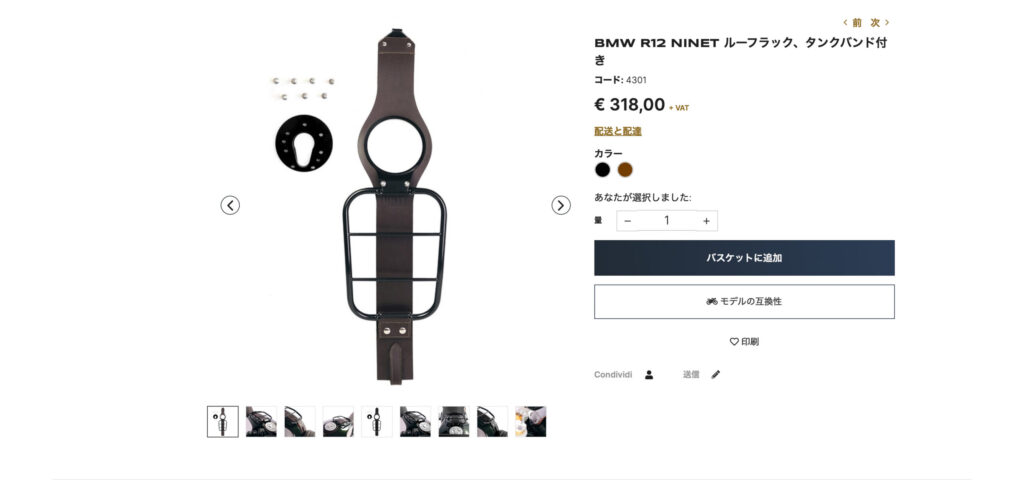

タンクベルト

Unit Garage

タンクベルト With ラゲッジラック(4301) ¥54,691

タンクの上下に渡すベルト、特段必要ないアイテムだが、ビジュアル重視で購入

カラーはブラックとブラウンがあり、キャリアの有無も選択可能

シングルシートカウル

BMW 純正

リアセクションカバー ¥130,900

純正のパッセンジャーシートを置き換える形で装着するカバー

アルミのヘアライン加工が施されている

価格的にはかなり高額で、費用対効果は薄い気もしなくはないが、現状これしか選択肢がないので仕方ない

ハンドルバー

rizoma

「RACE RETRO」 ¥29,500

リゾマでは珍しい車種専用ハンドルバー

純正よりも低く絞り込んだ位置へ変更できる

ハンドルの幅も狭まり、純正費で10センチ弱下に下がっている

個人的には、このスタイルの方が好きなのだが、純正ステップの位置は、かなり低く、少し不自然な体制になった気がしなくもない、いずれバックステップ等の社外パーツが登場したら導入した方が良いだろう

レバー

rizoma

可倒式アジャスタブル 3D ブレーキ側¥27,800クラッチ側¥30,500

レバー初期位置を調整可能な可倒式レバー、空力を考慮したデザインになっている(らしい)

バッグキャリア

Unit Garage

BMW R12 NINET フレーム右 コード: 4302DX ¥29,541

バックを装着するためのレールは、各メーカーから発売されており、何ならBMW純正パーツも存在する

筆者が選択をするときに判断基準になったのはバックをつけてないときの見た目がいかにシンプルか考慮した結果、Klick-fix規格に対応したこの製品にたどり着いた

なお、上記のフェンダーレスキットと併用する場合は同社製型番A23というパーツが必要になるがロングボルトとスペーサーなのでホムセンでも購入可能だと思う

サイドバッグ

La Poderosa Goods

Dakhla 12L グリーン サドルバッグ ¥37,400

ユニットガレージ製ではないが、同じアダプター(Klick-fix)を使用しているスペインのメーカーである La Poderosa Goodsのものを選択した、こちらは日本法人があり、ECサイトから購入することができる

国内に在庫があるので配送も非常に早かった

ボディ色と合わせるためにグリーンと記載があるものを購入した

注意点として、ECサイトの画像は、色味がかなりグレーより(又は別の製品画像)で現物はもっと深いグリーン

現場このバイクの専用パーツは、まだまだ数が足りないと言わざるを得ない

各所機構について、他のバイクと大きく異なる部分が多いため、互換性に関してもそれなりに低いと思う

前段に記載は無いが、バーエンドミラーなどはAmazonで購入した適当な製品を装着している

今回のカスタムに当たって、ネット上で様々な情報を取得しようとしたのだが、あまり有力な情報は得られなかった

今後本ブログにて本車両のカスタムの情報を発信していきたいと思うので、

後に続く新オーナーたちに、何かしらかの形で貢献したいと思っている

インプレッション

Eg始動まで

キレーレスシステムにより、鍵を刺さないでもエンジン始動できる

が、ハンドルロックには物理キーが必要なので、大体の場面では鍵を取り出す必要があるので少し面倒

エンジン始動とともに、左右にゆさぶられるようなロッキングモーションが明確に伝わる

これは、水平対向2気筒ボクサー特有と、ドライブシャフの慣性運動によるもの

車重は220kgと決して軽い部類のバイクではない、非乗車時の押し引きに苦労はするだろうと思っていた

しかし、引き起こした際の印象は実重量以上に軽い物だった

水平対向Egの低重心のおかげか、めちゃくちゃ重いという印象は受けなかった

アイドリング付近の鼓動感は、排気量なりの重量感を伴いながらも、どこか心地よい

ハンドルを握っているだけで、車体全体が「今にも動き出しそうな金属塊」のような感覚を覚える

発進

油圧式クラッチは、ストローク中盤から後半にかけてやや重めでリニア

踏み出しにトルクが一気に出る乾式単板クラッチであることに慣れが必要、

ドライブシャフトと相まって駆動力はダイレクトに地面へ伝わる

R12 nineTで街に繰り出したとき、まず驚かされたのは「低速域の扱いやすさ」だった

2000rpm以下の超低回転からでも、驚くほどのトルクが立ち上がる

大排気量・ロングストローク設計(101×73mm)は、トルクの立ち上がりが素直で、どの速度域からでも加速できるだけのパワーを発揮する

街乗り

交差点などのコーナー手前で軽くブレーキを当てると、車体全体が“膝から腰を曲げて沈み込む”ようなモーションを取る

サスペンションの減衰調整が初期状態ではかなりソフトで、フロントに荷重が乗りやすい

ターンイン時にフロントが沈み込むが、即座に踏ん張るような印象

なので、初期の入力に対してややソフトだが、中間〜後半でリニアに踏ん張る二段階型(な気がする)

リアは自然な反応、やや「溜め」を感じる特性で、パラレバー特有の浮き上がり感は抑えられ、後輪は安定した接地感を覚える

高速走行

高速域に入ると、その振る舞いはまた別の顔を見せる

6速 3500rpm(100km/h付近)からの伸びは決して鋭くないが、

どこまでもフラットに続くトルク曲線によって、あらゆる状況で「余力」が感じられる

アクセルを軽く開けるだけで、滑るように速度が乗る

バイクから、スロットルどこまで開けても「自分、まだいけますよ」と語りかけてくる感じ

特に印象的だったのは、4速で60km/h巡航時、

ボクサー特有の左右振動が完全に均された領域で、エンジン始動時の荒々しさは完全に息を潜める

1511mmのホイールベースと寝かせたキャスター角により、横風にも強く、ラインがぶれない、フロントサスがしっかりダンピングしており、ギャップ通過時も「トンッ」と素早くいなすので、大きく暴れることはない

クルコンも備わっており、ぼーっとしていると目的地に到着している

全般的に高速走行はクルコンも相まってかなり快適な移動手段となるが、防風性能はライダーの装備依存となるので、風と虫は己の肉体で受け止めよう

ワインディング

ワインディングでは前述の安定感が真価を発揮する、

ステアリング切れ角は小さめだが、上体の加重移動に素直に反応し、バンクモーションは極めてナチュラル

安定感のあるバンク姿勢と、フロント荷重の維持が容易なシャシー特性、車体をバンクさせたままでも、切れ込みすぎず「一定のライン」を維持しやすい

ステアリングヘッド角の寝かしが効いており、ライダーの入力に対してジワリと応答するので、旋回中に微妙な進路修正も可能で、決してクイックではないが、ワンテンポ遅れて付いてくるような反応性が「操っている感」に直結している

3つのライディングモードのうち、Dynamicモードがスロットルに対する出力応答が最もダイレクトで、

小さな開度でも「グッ」と車体が前に出るような感覚はワインディングに向いているだろう

コーナー立ち上がりでの蹴り出し感が圧倒的で、車体が起きる動作と加速のタイミングが揃いやすく、立ち上がりに無駄がない

サスペンションは柔らかすぎず、トラクションが前に逃げずに路面に伝わる、バンクからの加速が極めてスムーズでコーナー脱出でアクセルを大きく開ける快感がしっかり味わえる

逆に言えば、ラインを意識しない走り方、受動的な走りになると、重い印象を受けることもあった

この車両は、性能で圧倒するタイプではない むしろ「人間の感覚にどこまで寄り添えるか」を追求した結果として、速度やパワーといった定量要素が後景に退いている

数値を追わずとも満足できる、極めて身体的なバイクだと思う

まとめ

R12 nineTは単なるクラシックスタイルのネイキッドバイクではない それは「工業製品」としての完成度と、「工芸品」としての余白を併せ持つ、きわめて稀有な存在だ

前章までを通して繰り返し述べてきたように、このバイクは常に“自分が関与できる空間”を残している

それはカスタムパーツの豊富さや設計構造の話にとどまらない エンジンのパルスからハンドルの応答性、走行中の音、整備性に至るまで 一つひとつが「考えながら操作する」ことを前提としている

他人のために設計された機械を、そのまま享受するのではなく 自分の知覚や身体的感覚、そして価値観を注ぎ込むことで完成に近づく

それこそが、R12 nineTの本質的な魅力だと思う

コメントを送信