Artizlab Classic 35mm f1.4買った話

前書き

皆さんは、SUMMILUX M 35mm F1.4 2ndというレンズをご存知だろうか?

言わずと知れた名玉で、Leicaファンであれば憧れの1本だろう

癖玉としても有名なSummilux 35 2ndは、球面レンズのみで構成され、1967年から製造が始まり、1995年までの29年間で2.8万本が生産された

M6 Titanと同時に発売されたチタンモデルや、メガネ付き、ストッパータイプの違いなど、

ロングセラーなだけあって、バリエーションも豊富だ

Leica随一の癖玉と評され、

開放ではソフトで柔らかく、ローコントラスト

光源に弱いが故の盛大なゴーストやフレアが特徴

絞ると描写は一変し、中心解像度は非常に高い

例によって筆者もその魅力に取り憑かれた1人である

が、所有はしていない

個体によっては100万円を超えるSummilux 35 2nd、

勿論、簡単に手に入る代物ではない

SNSやWebで作例を眺める毎日、

そもそも、こんなレンズ使う人たちは、当然の様に写真が上手い

そんな手練れ達の写真見てたら欲しくなっちゃうに決まってる

と、モヤモヤした毎日を過ごしていたある日、

Summilux 35 2ndのコピーが出るとの噂を耳にした

見た目はそっくり

気になるレンズ構成はこちら

うーーーーーん

全然違う

筆者は光学系にあまり明るくないので、詳しい事は分からない

Artizlabは6群8枚だが、本家Summilux 35 2ndは5群7枚、

更に、Artizlabは高屈折率レンズを使用してる

構成を見る時点では別物だと思う

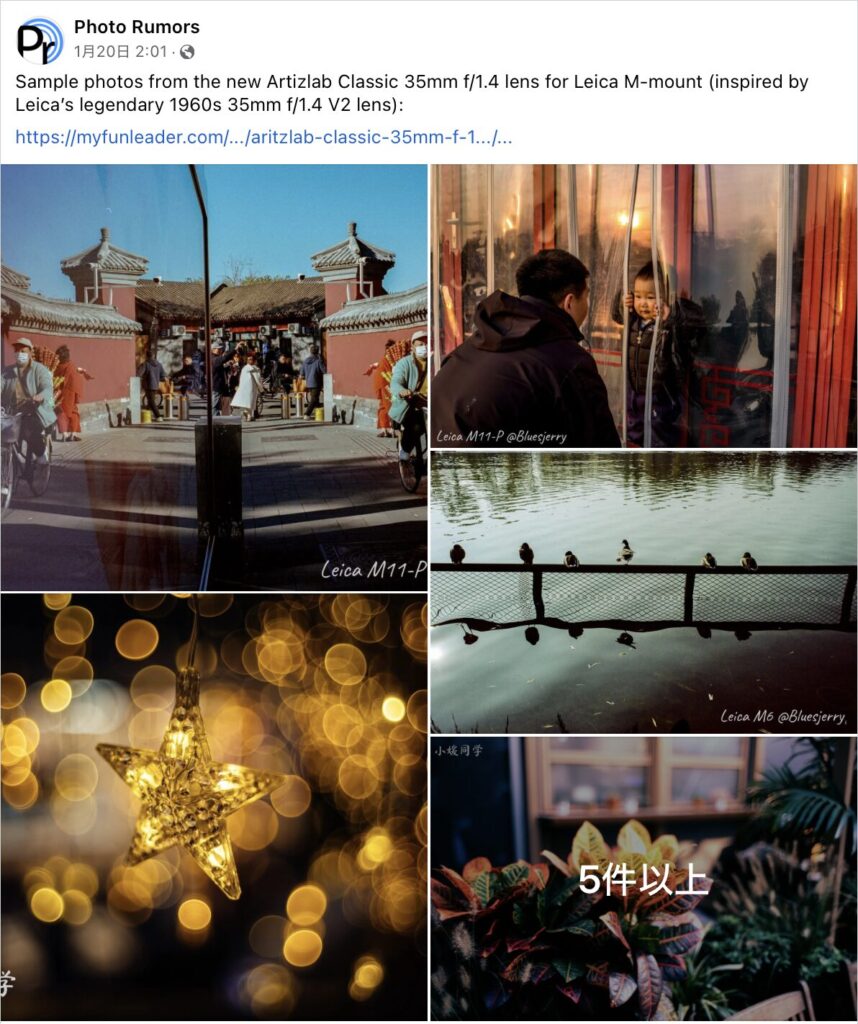

しかしまあ、作例を見ると近い様な気もする

そもそもArtizlabって何処のメーカーやねん

TTArtisnsと同じ様な大陸系のM互換レンズか?

とか思ってたら、どうやら合ってるっぽい

調べても会社の紹介はあまり出てこなかったがので、公式HPから流用する

Artizlab

ライカコレクターと写真愛好家の熱心なグループによって設立されたArtizlabは、伝統的な写真職人技への深い敬意を体現しています。100年以上にわたって築き上げられたライカの遺産は、比類なきクラシックで知られる写真界のアイコンであり続けています。しかし、ライカが提供する最高級の製品は独占的であるため、多くの愛好家が入手しやすさを切望しています。Artizlabは、ライカの時代を超越したデザインからインスピレーションを得ながら、より多くの人々が利用できるようにすることで、このギャップを埋めています。Artizlabは、ライカのカメラとレンズの数十年にわたる経験から得た専門知識により、今日のフォトグラファーのニーズを満たしながら、過去に敬意を表した作品を生み出しています。

↑公式説明文の和訳

販売サイトはFunleaderなので恐らく同社の発売する1つのブランドという位置付けみたい

Funleaderは中国、広州に拠点を構えるレンズメーカーで、2019年に設立された比較的新しいブランド

パンケーキレンズを作ったり、CONTAX G45用を作ったりと、まあまあギークな市場を攻めるブランドだと思う

Artizlab Classic 35mm f1.4

気になってしまった以上仕方ない、価格も$489だったので注文してみた

1週間ほどで到着

ここからは、実際のレンズを見ていこう

箱から開けるとこの様な梱包をしている

レンズ、説明書、フード、保護フィルターが同梱されていた

レンズ本体の見た目はこんな感じ

Summilux 35 2ndに良く似た外見をしている

それもそのはず、公式サイトではSummilux 35 2ndに触発され開発した、時代を超越したデザインと優れた光学へのオマージュだと記されている

フードを装着した姿もかっこいい

エンジン前玉にはArtizlabの刻印、レンズ名、シリアルが記載されている

ピントノブにはロック機構を備える

鏡筒は残念ながら真鍮製ではなく、アルミ製

純正型番12504のようなフードとS7フィルターのような保護フィルターが付属する

純正同様に、このフードは分割式でシリーズ7の様に、間にレンズフィルターを挟んで装着できる

シリーズ7フィルターはネジを切っていないフィルターで、Artizlabの製品でも同じ仕様になっている

レンズコートはマルチコートで絞り羽枚数は10枚

比較までに、Summilux 35 2nd はシングルコートで絞り羽は10枚

最短撮影距離は本家同様に1m

Artizlabの重量は157gで、本家Summilux 35 2ndは185g(バリエーションによって前後あり)なので、若干軽い

フォーカスリングが非常に重たく、緻密なフォーカシング可能な

しかし、現行のLeica純正Mレンズより重いので、やや扱いにくい

使い込んでいけば、ある程度馴染むだろう

描写

本家Summilux 35 2ndは5群7枚だが、Artizlabは6群8枚

レンズ構成だけを見れば別物のレンズだが、描写は近しいものを感じる

f1.4ではかなり柔らかい表現だが、f2から急に中央解像度が増す

f2.8ではある程度フラットな描写に近づき、スナップ向けの絵を吐き出す

Leica M10でf1.4の作例

同じ構図からフォーカス位置を変えて2枚

Leica M10 共に解放の写真

順光、逆光でコントラストが大きく変わる

逆光ではコントラストが大幅に低下、フレアも発生する

線は細く、中心解像度は高い

Leica M10 解放の作例

右側は中心付近の拡大

Leica M10 f1.4の作例

2枚目は画面右端の拡大写真

Leica M10でf5.6の作例

2枚目は画面右端の拡大写真

Leica M10 f2の作例

中央付近から周辺部にかけて薄いベールに包まれた様な描写

作例

FUJIFILM X-T5 にアダプターを装着して撮影、

フォーカスは中央の植物、被写体に徐々に近づいてみる

ここからはLeica M10での作例

解放の作例では、光源の周辺にフレンジが見受けられる

まとめ

本家Summiluxとは若干違う気もするが、その雰囲気を踏襲した現代復刻レンズとしては大いに歓迎したい

解放の作例でブラインドテストをされれば流石に気づくと思うが、ぱっと見の印象は近しいものを感じる

レンズ自体のビルドクオリティは非常に高く、

Mマウント互換レンズと考えても、ZeissやVoigtländerと肩を並べても良いだろう

価格を考えても同等クラスだと思う

今の時代において、純正Mマウントレンズはボディの高画質化に伴い、

高解像、高コントラスト、フラットな画質を目指し、徐々に高額化、大型化している

そんな時代に、古き良き「伝説のクセ玉」をリスペクトしたレンズは、

Voigtländerブランドぐらいでしか開発されてこなかった

そこに一石を投じるレンズになりうると思う