BMW M3 G80 納車した話

車の購入は生活の延長でありながら、その人の価値観や志向が色濃く反映される選択でもある

日常の移動手段でありながら、同時に趣味であり、自己表現の道具でもある

だから「どの車を選んだか」は単にルックスやスペックの比較にとどまらず、

自分のライフステージや考え方を映し出すものになると考えている

筆者におけるこれまでの車歴は、MAZDA3ファストバックから始まった

カメラマンとして駆け出しの頃、機材を積載しながら運転も楽しく、見た目も良いとしてMAZDA3を選んだ

合理性とデザインを両立した一台で、安価でシンプルながら質感が高く、

3年で5万キロを走るほど気に入っていた

次に所有したのはW177型のAMG A45s

2.0L直4ターボとして世界最強クラスの性能を誇る一方で、近未来的な内装デザインが筆者に強烈な印象を残した

横に並ぶメーターとセンターディスプレイ、アンビエントライトの演出は、

走りの速さの他に「未来を感じる体験」として記憶に残っている

その他にも足車としてダイハツのL700s ミラジーノを所有している

ミラジーノは、ゴリゴリにカスタムしてある一台で、ターボ付きのMT車でもある

足もホイールも吸排気も内装も手が加えられているので、

いわゆる「足車」でありながら、その域を超えた「盆栽」のような意味を持つものであった

AMG A45sの減価償却が終了に近づいたことは、一つの区切りとなった

法人所有の観点からは新たな減価償却対象へ入れ替える合理性があり、

さらに実用面では必須であったワゴン型、ハッチバック型が、別途機材車を入れたことから不要になりつつあり、4ドアセダンも候補になってきた

加えて、ライフステージの変化とともに、より高いクラスでの内装品質やカスタマイズ余地を求める志向が強くなっていた

こうした要因が重なり、次の車両選びが現実的なテーマとなった

カーセンサーやメーカーHPを読み漁る日々が続き、

結論から言うと、BMW M3 G80を選択した、

しかも、ゴリゴリに弄ってるカスタム車両だ

本ブログでは車両のカスタマイズや納車までの経緯を備忘録としたいと思う

(ので、読ませる文体になっていないことをご承知おきたい)

車両選び ― 競合との比較と迷い

今回の車選びにはいくつかの前提条件があった

・日本の道路事情に合うサイズ感であること

・経営的な観点から減価償却を見据え中古車を前提にすること

・4人以上が乗れる実用性を備えていること

・さらに4ドアであれば経費処理上も有利になること

・内装において先進的なUI演出やデジタル性が確保されていること

予算は1500万円前後とし、その範囲で実用と官能の両立を満たせることを求めた

こうした条件を前提に候補を絞り込むと 、

・メルセデス AMG C63 S Eパフォーマンス

・ポルシェ パナメーラ

・アウディ RS5スポーツバック

・アルファロメオ ジュリア クアドリフォリオ

・BMW Mシリーズ上記あたりが候補になってくるだろう

AMG C63 S Eパフォーマンス

既所有車A45sの上位互換とも言える位置づけで、この選択肢は自然な流れだと思う

ハイブリッド化により動力性能は強化され、内装もラグジュアリーかつ先進的であり、条件適合性は高い

ただし車格と重量が増しており、63クラスでも2リッター直4という形式が、どうにも好きになれなかった

噂によると、次期C63は再び6気筒が再来するとのことで買ってしまったら鬼のように後悔しそう

ポルシェ パナメーラ

ブランド力・快適性・実用性を高水準で備え、完成度は高い

ただしサイズは日本の道路環境に対してやや過大であり、既所有のアルファードと用途が重複する点が不利に働いた

アウディ RS5スポーツバック

4ドアとクーペデザインを両立し、実用性と走行性能を兼備する

ただし内装の先進性は相対的に堅実でかつ控えめであり、未来的な体験という観点では不足していた

アルファロメオ ジュリア クアドリフォリオ

高性能な2.9L V6エンジンを備えるが、

内装やインフォテインメントはクラシカルで、先進的な演出という条件には合致しなかった、

さらに信頼性や維持性の不安が残った

BMW Mシリーズ

Mシリーズ内では、M2は尖っていたが2ドアゆえに実用性に難があり、M4も同様に現実性に欠けた

M3ツーリングは高い実用性を有するが、嗜好の変化によりセダンが優先された

M3セダンは、4ドアの実用性、最新の電子制御、経費処理上の利点を兼ね備え、最も総合的に条件を満たすと判断した

さらに、現在においてガソリンセダンの新車ラインナップは姿を消す一方であり、

M3セダンを選ぶことには大きな意味があった

こうして比較を重ねるとM3の総合力が際立った

4ドアでありながら走りに妥協がなく、経費処理上の利点も大きい

中古車であることで減価償却を短期間で終えられる現実性もあった

内装はセンターディスプレイとメーターディスプレイが一体化した先進的なデザインで、

A45sで体験した未来感を再び感じさせる

さらにカスタムパーツの豊富さと伸び代も大きく、買った瞬間に完成するのではなく、

ここから仕立てていける点も魅力だった

こうして購入車両はBMW M3に決定するのだが、その前に系譜とM3の立ち位置についておさらい

BMWの系譜とM3の立ち位置

BMWは航空機エンジンのメーカーとして創業し、その後二輪や四輪に展開していった

スローガンである「駆け抜ける歓び」は単なる広告文句ではなく、ブランド哲学そのものであり、運転する楽しさと実用性の両立を軸に据えてきた

現行ラインナップは1から8までのナンバリングが中心で、

奇数はセダンやハッチバック、偶数はクーペや派生モデル、SUVはXシリーズ、EVはiシリーズとして展開される

その中核を担うのが3シリーズであり、1975年に初代が登場して以来、半世紀近くにわたってBMWの屋台骨を支えてきた

コンパクトなFRセダンというフォーマットを守り続け、運転の楽しさと日常性をバランスよく融合した存在であり、世界的にベンチマークとされるモデルでもある

この3シリーズをベースにMが手を入れることで誕生したのがM3である

BMW M GmbHは1972年に創設され、モータースポーツ活動と市販車高性能モデルの開発を担ってきた

Mモデルは単なるチューニングではなく、エンジン、シャシー、ブレーキ、内外装に至るまで根本的に作り直される

メルセデスのAMGやアウディのRSと比較されることも多いが、Mは日常とサーキットを両立させる設計思想が特徴的である

M3はその中で最も象徴的な存在であり、毎日乗れるレーシングカーとして誕生した

実用的な4人乗りセダンでありながら、サーキットを走れる性能を備えるという矛盾を成立させたことに最大の意味がある

BMW M3の系譜

その歴史を振り返ると、M3の進化は時代の変化とBMWの思想を如実に反映してきたことがわかる

E30はグループAホモロゲーションを満たすためのピュアスポーツであり、S14直4を搭載し、レーシングマシンそのものだった

E36とE46では伝統の直6に回帰し、シルキーシックスの美学を体現した

E92は自然吸気V8を積み込み、高回転フィールと咆哮で多くのファンを魅了した

F80では時代の要請に応えて直6ツインターボとなり、効率と速さを優先した結果、官能の一部を手放した

そして現行のG80ではS58直6ツインターボを搭載し、電子制御を徹底的に磨き、誰でも速く走れるM3へと進化している

系譜を俯瞰すると、M3は常に「矛盾の解答」を示してきたことがわかる

レーシングと日常、実用と官能、伝統と革新、そのすべてを一台に凝縮するというテーマが一貫している

現行M3搭載のS58エンジンはB58を基盤としつつ、M専用設計に仕立て直されている

鍛造クランク、専用冷却システム、複雑な潤滑系を備え、サーキット走行をも前提とする耐久性を持つ

直列6気筒という伝統を未来に繋ぎ、理性と技術で磨き上げられた最新の回答がここにある

M3 G80を語るとき中心に据えるべきはやはりエンジンである

BMWにとってエンジンは単なる動力源ではなく ブランドの哲学を宿す核である

エンジンの系譜

E30 M3はS14直4を搭載し レーシングホモロゲーションの要請に応えたピュアスポーツとして誕生した

軽量で高回転まで淀みなく吹け上がり 公道とサーキットを橋渡しする存在だった

E36とE46は直列6気筒に回帰し シルキーシックスの美学を再び世に示した

特にE46 M3のS54は高回転域での伸びが伝説的であり 現在も熱狂的支持を受けている

E92は自然吸気V8を搭載し 高回転フィールと咆哮でM3史上もっとも官能的な世代と呼ばれた

F80はS55直6ターボを採用し 時代が要求した効率と速さを実現する一方で 自然吸気時代の荒々しい高揚感を犠牲にした

そして現行G80はS58直6ツインターボを搭載し 耐久性と出力を徹底的に高めた最新世代として完成している

B型とS型の違い

S58は量産汎用エンジンであるB58を基盤にしつつ M専用設計として再構築された

鍛造クランク、強化ピストン、ブロック補強、潤滑系の強化、冷却系の拡充

そのすべてが高回転と高負荷を常用する前提で組み込まれている

ここにB型とS型の本質的な違いがあり M3を単なる3シリーズとは一線を画す存在に仕立てている

S58の技術的特徴

3.0L直列6気筒ツインターボ

直噴とポート噴射の併用により燃焼効率を極限まで高め 専用オイルパンと複数のサクションポンプで横G下でも油膜切れを防ぐ

水冷インタークーラーと追加ラジエターにより冷却性能を確保し 連続高負荷走行に耐える設計となっている

標準で510psと650Nmを発揮しつつ 安定性と耐久性を両立させている点にMエンジニアリングの哲学が宿る

契約と納車までの経緯

前項でM3に決定した後、カーセンサーで色々探したものの、

見つかる車両はどれも遠方のショップばかりで、購入後の車検や整備、カスタムを考えると現実的ではなかった

そこで発想を切り替え、購入先がどこであれ、近場で信頼できる主治医を見つけることが必要だと考えた

主治医となるショップに求めたのは、車検や整備はもちろん、カスタムも含めて長期的に面倒を見てくれることだった

ネット検索によりBMW系に強いショップを探した

そうしてヒットしたのが、「Studie AG」

Studie AGに主治医になってもらえないかと相談しに行った結果、思いがけない言葉が返ってきた

「ちょうど今、いいのあるよ」

そう紹介されたのがStudie AGのデモカーとして使われていたM3だった

当時はまだ本当に販売すかどうかも決まっておらず、

装着されていたパーツをノーマルに戻すかどうかも決まっていなかった

価格さえ未定という段階だったが、筆者は強い購入意思を示し、むしろパーツはそのままでいいと伝えた

装着されていたカスタムは600万円を悠に超えており、方向性は多彩で一貫したコンセプトというよりは、開発や実験の要素を色濃く感じさせる構成だった

そのことはむしろ僕にとって都合が良かった

完成されたショーモデルのような統一感はなかったが、逆に「ここから自分好みに仕立てていく余白」が残されていたからである

M3という完成度の高いベース車両に、ベースとなる必須カスタムがすでに施され、更なるカスタムの土台が与えられている

この状況は筆者にかなり都合が良く、選択の迷いを断ち切る決定打になった

納車

当日は友人が駆けつけてくれた、納車直後にとりあえず一枚撮影、

そのまま首都高に持ち出した

筆者のようなドライビングスキルのない人間が乗っても軽々とコーナーをパスしていく

まるで自分が上手くなったと錯覚するほどに完成された車体だった

Mercedes AMG A45sから乗り換えとなった筆者からすると、素人ながら、パワーも剛性も電子制御も全て格上であることがすぐに分かった

ターボラグはそこそこあり、スポーツプラスモード時に低いシフトでスロットルを雑に開くと、吹っ飛ばされそうな加速を体感する、

「あ、これは僕が乗ったらいつか死ぬやつじゃん」と正直に思った

同時に先進装備の豊富さに驚かされる

アラウンドビューモニターやCarPlayなど抑えるべき必須ポイントは全て抑えつつ、

高速道路ではアシストドライビングプラスが作動し、前方注視していれば、ハンドルから手を離してもレーンキープが効く

その精度はおそらく現行のトヨタ車と同じレベル

これはかなり大きな恩恵だと思う

エンジン出力を絞って、ステアリング、ブレーキは緩く、エキゾーストのバルブは閉じれば、

非常に大人しい4ドアセダンに変身できる

ただ、エンジン始動時はバルブが強制OPENになるので、寒い日の朝などは住宅街に轟音が響く

さて、素人のドライブフィール、レビューなんて誰の参考にもならないので、

さっさとパーツの紹介に移ろうと思う

Studieデモカーの装着パーツ

今回の車両には合計630万円相当のカスタムが施されていた

開発や実験の要素を含む多彩な内容で コンセプトカー的な統一性よりも 伸び代を残す構成が特徴的だった

このセクションでは判明している搭載パーツを羅列していこうと思う

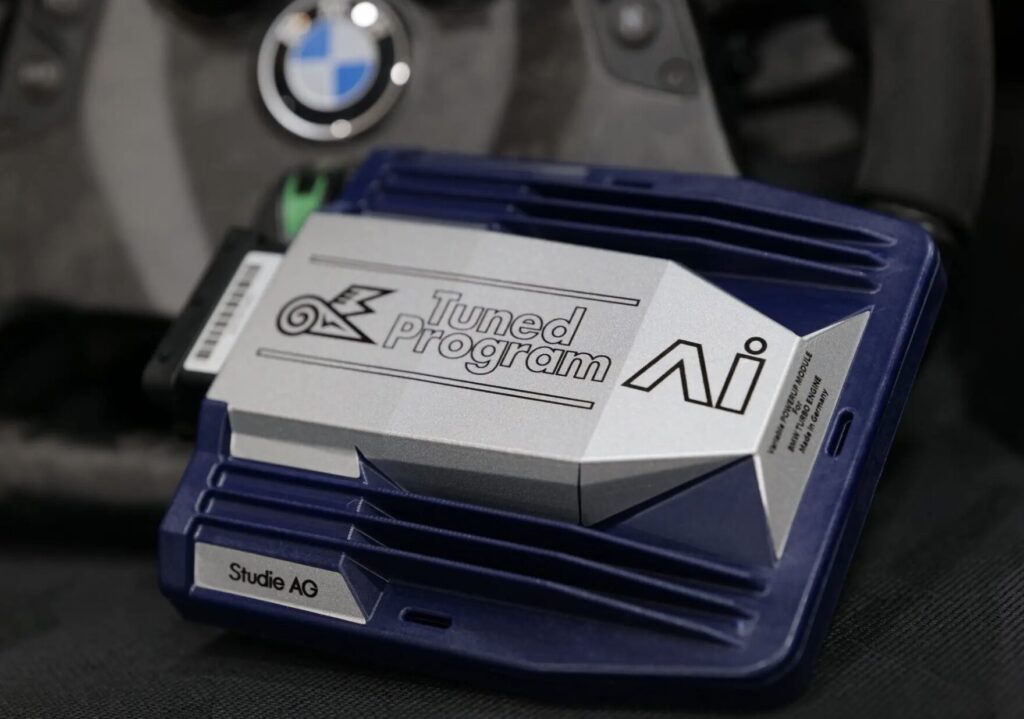

・STP Ai BOX + Cable Set

ECUに割り込み、燃料、点火、ブーストを最適化し、出力を600ps級に引き上げる(らしい)

純正ECUを活かしたまま効率的にパワーを増強する設計で、加速フィールが劇的に変化する

・EVENTURI G8X M3/M4 Intake System

カーボン製インテークハウジングを備え、フィルター面積を純正比40%拡大、インレット径を160%増やした構造を持つ

内壁にはディンプル加工を施し流体抵抗を抑制 ターボレスポンスを高め、吸気音も強調される

・PLASMA DIRECT イグニッションコイル

高電圧点火を実現し、高負荷域でも安定した燃焼を確保する

レスポンスとトルク感を底上げし、中速からの加速フィールが滑らかになる

・CPM ロアレインフォースメントバー CLRFB026

車体下部の剛性を補強し、足回りの追従性を高める

段差通過や旋回時の一体感を強化する

・CPM ストラットブレース CSRBB206

フロントのねじれ剛性を高め、ステアリングレスポンスを鋭くする

・YAMAHA & COXボディダンパー

割と定評のあるダンパー

特に低速域での騒音低減や、カーブ中に不快な振動をいなしてくれる

・H&R スタビライザー 33616-4

車体ロールを抑制し、コーナリング姿勢を安定させる

・HKS Studie サスペンションキット CANCELLER for G80/G82 HKSTUDIESS001C

電子制御キャンセラー付きのコイルオーバー、30段階の減衰調整機構と大径ピストンを備え、街乗りからサーキットまで幅広く対応する

・HKSTUDIE EXHAUST for BMW G80 HKSTUDIEEX001

HKSとStudie AGの共同開発によるマフラー

低回転では抑制され、高回転で直6の咆哮を解放し、排気効率も向上させる

・BBS RI-D 20インチ ホイール

超超ジュラルミン製の軽量鍛造ホイールで、バネ下重量を大幅に削減する

旋回レスポンスと加速応答性を向上させる

なお、タイヤサイズは

F:285/30R20

R:295/30R20

となっており、タイヤ代は考えたくもない

・STERCKENN Front Splitter / Side Skirts / Bumper Inserts

カーボンコンポジット製のエアロパーツ、

フロントのリップスポイラーやサイドスキッド、インテークのアフターパーツ

空力効果でダウンフォースを追加し 高速域の安定性を高める

・END.CC スポーツキドニーグリル

大型化されたキドニーを精悍に仕立て直すデザインパーツで、フロントの存在感を大幅に高める

・LCI ステアリング カーボンパネル

ステアリングは純正後期のものを流用、

全ての機能を継承しつつ、6時方向のトラス構造がかっこいい、

・JQ マグネティックパドル BMW G

磁力式のクリック感を備えたシフトパドルで、操作レスポンスを向上させる

まるでレーシングカーのような操作感で、無駄にカチカチしたくなる

・純正Mパフォ シートバッグシェル

本当はオプションのセミバケットシートが良かったのだが、購入車両は非搭載、

せめてもとと思い、シート背面をアルカンターラとカーボンで覆うシェルを装着した

上記までは納車時に装着済みのパーツ

ここからは、追加で装着したパーツ

・Akrapovic 中間パイプ

Evolution Link Pipe set (SS)

エンドはHKSだが、中間パイプはアクラに変更、純正比で21.9Nmのパワーアップと5.8kgの軽量化になるとのこと

・バルブコントローラー

定評のある3Dデザインのバルブコントローラー、手元のリモコンで強制OPENが選択可能

OFFの時は車載システムの制御下に入るので、純正同様の挙動ができる優れもの

・Adro スワンネックウィング AT-R3

型番:A14A50-1501

リヤに装着するカーボン製の羽、とてもでっかいので多分偉い、

Adroはフロントフェイスが有名でいつかは購入したいと思う

・Autotecknicサイドスカート

型番:ATK-BM-0882

サイドスカートをカーボンに変更、リヤ側は大きく張り出した羽がついている

後席の乗り降りには少し気を使う

色々と弄ってきたが、ここからスタッドレス問題が発生する

筆者の住む埼玉県は路面凍結しなくはない地域

ただ、ホイールを好みの種類、サイズにしてしまうと、価格は3桁万円を超えてくるだろう

スタッドレスがあれば安心だが、年に1回恩恵を受けられるかどうか、

かなり悩ましい

まとめ

M3 G80という車を選んだ理由を突き詰めると、それは単なるスペックや速さの話ではなく、

自分の車遍歴と価値観の延長線上にある選択だったと気づかされる

合理性と美学を教えてくれたマツダ3、先進性と刺激を叩き込んできたA45s、

その両方を一つにまとめながら、さらに上の領域へ連れていく存在を求めた結果、この車に辿り着いた

日常性と官能性という、一見矛盾する二つの要素をどう折り合わせるか

これは過去の車選びでもずっと向き合い続けてきたテーマであり、その答えが今の自分にとってM3という形で提示された

600PSオーバーの出力と、手放し運転を可能にする先進性を両立しつつ、4ドアでセダンでピュアなガソリンエンジン

G80 M3は純正の状態でさえ「理性の塊」として完成されている

そこからここまで弄ることができるアフター市場の広さ、M3の素体としての懐深さは、

理性の塊に自分の好みを植え付けるような作業で、とんでも無く金がかかるが、非常に楽しい

ここ数年、自動車業界は急速にEVへと傾いている

EVの圧倒的な静粛性と瞬発力、デジタルプラットフォームとしての完成度は、もはや否定の余地がない

しかしその一方で、燃焼音、振動、匂い、回転の伸び、減速G、シフトのクリック感、そうしたガソリン特有の情報は失われつつある

もし内燃機関の終わりがすぐそこにあるのなら、最後の一台をどう選ぶか

この問いに対してM3という答えは、自分にとって驚くほど自然だった

A45sで触れた“未来の車”という感覚を一度受け取った上で、そこに官能を再び取り戻したい

(また次の車でも最後のガソリン車とか言いそう)

この記事はとりあえず納車にあたり、

備忘録として残したものであり、読ませるような記事ではないので、しばらく乗ったらちゃんとしたレビューを書こうと思う

画像ギャラリー

コメントを送信