FUJIFILM X100Ⅵ 買った話

前書き 再びコンパクトを求めて

これまで自分の写真環境では、

一眼レフ時代はCanon、ミラーレス時代では、SONYを中心に組まれていた

現在の仕事ではSONY α7R5を使用している

プライベートな撮影でも同じシステムを使うことが多い

αシリーズを中心に構築されたレンズ環境は理路整然としていて

ワークフローも安定している

必要な結果を確実に得られる機材としてこれ以上の選択肢はないとすら思っていた

しかしあるときふと、

「軽く写真を撮る」という行為がどこか遠ざかっていることに気づいた

仕事の延長としてカメラを構えることが多く

純粋に撮りたいから撮るという瞬間が減っていた

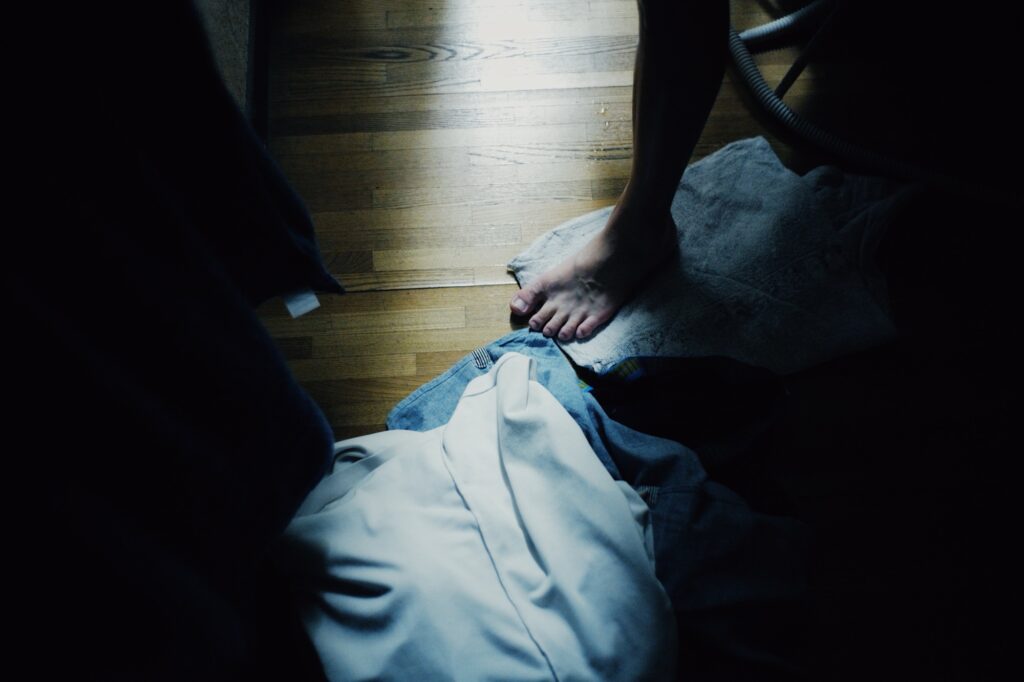

実は趣味でも写真はよく撮影しているが、こんな感じの写真だ

カメラは三脚に据え、ストロボを使用してテザー撮影をする

機材量から撮影時間も膨大で、およそ気軽取れる写真ではない

その昔、まだ写真学生だった頃の写真を見返した時、

純粋に「いい写真だな」と思った

またそんな写真が撮りたいとも思った

筆者はその時のために、Leica Mシステムを所有している筈である

がしかし、M型故の瞬発力の欠如と、超コンパクトとは呼べない大きさと重量

ファインダーで被写体を捉える時、

被写体と自分との繋がりを意識する

撮影者は被写体と対峙した際に、様々な選択をする

ディスタンス、フレーム、露出、絞り、シャッタスピード…

それら全てが合理的か判断し、シャッターを落とす

筆者の中で、写真を撮る(写真行為)が少し儀式的になっていた

写真学生時代はそんなこと考えずにシャッターを切っていた気がする

カメラを持つことそのものが楽しく、

撮ることに理由がいらないような、

目の前の光景をメモしておきたいから撮るような、

物理的な重量ではなく、気軽に撮影が可能なカメラ、

そんな存在をもう一度手にしたいと思った

始まってしまった物語

さて前書きの通り、新たな「軽く撮影可能なカメラ」を求めて旅が始まった

SONYのシステムはあまりにも完成していて、

高解像度センサー、優れたAF、色の再現性、

そして動画までカバーできる万能さ、

SONYシステムを組んだ当時は、

「これがあれば何もいらない」という感覚さえあった

あまりにも完成されすぎた環境の中で、

撮ることの動機が徐々に曖昧になっていく、

筆者は商用カメラマンでもあるので、仕事的に見て撮ることの動機が希薄になっている訳ではない、

ただ、日常で撮る写真までが、なんとなく“仕事的”になり

カメラを持ち出す行為自体が構えてしまうし、気合も入ってしまう

十分多彩な機能が逆に“気軽さ”を奪っていく気がする

だからこそ、もっと違うリズムで写真を撮れる存在が欲しかった

SONYシステムの対極なコンパクトなカメラが良いと思う

ともなるとレンズ一体型か、超コンパクトなミラーレスが良いだろう

とはいえ、超コンパクトなミラーレスの場合、それはエントリークラスであることが多いであろう

個人的にSS、F、ISOの調整ダイヤルがそれぞれ独立して物理的に存在していて欲しいと思っている

これはコンデジでもミラーレスでも同様のことが言えるが、

エントリー機種の場合、この操作性に難がある

ISOダイヤルがメニューの中に埋め込めれていて3回ボタンを押さないと到達できない機種もザラである

さらに、カメラの大きさにおいて、大きなファクターを占めるのはレンズだと思っている

一方コンデジの場合、そのレンズが小型、薄型である場合が多い、

なので、探すカメラは「高級コンデジ」

に絞り込もうと思う

候補になったのは、下記の通り

・Leica Q3

・Leica Q3 43

・SONY RX1RⅢ

・FUJIFILM X100Ⅵ

・RICOH GRⅣセンサーサイズから価格まで大きく幅がある

この中から大きさ的観点でLeicaとSONYを除く

レンズの長さが絶妙に長く、ギリギリポケットに入らない

ともなれば、GRか、X100か

両者の最も大きな違いは、恐らく焦点距離だと思う

それぞれ28mmと35mmである

筆者は過去にRICOH GRⅢ、FUJIFILM X100Fを所有してきた過去がある

それぞれで撮影した写真を見返してみると、35mmで撮影した写真に惹かれることが多かった

街を歩きながら、

人との距離を一定に保ちながら、

景色と感情を一つの平面に落とし込む距離で、

被写体に踏み込みすぎず、

それでいて関係を作れる焦点距離、

50mmのように抽象化せず、

28mmのように説明しすぎない

それが筆者にとって35mmだと思っている

(筆者が写真学生時代制作していた作品も35mmが多い)

購入するカメラは、

FUJIFILM X100Ⅵ

となった

実機レビュー

公式サイトからの購入は軒並み品薄で、入荷未定の状態が続いている

なので適当なショップから購入することにした、

若干のプレ値がついているのだが、数万円差だったので良しとしよう

注文から手元に届くまでは爆速だった

早速開封する

先に書いておくが、

ハイブリッドビューファインダーやWIFI機能など、詳しいレビューは他の方の記事を読んだ方が良いと思う

(他力本願)

ここからはかつて所有していたX100Fとの比較を中心に書いていこうと思う(参考になるかは知らんけど)

下左の画像のみサムレストがついている

以前所有していたX100Fと大きなデザイン変更はなく、よく手に馴染む

ボディサイズはX100F比(以下F比)で若干大きくなっているが、筆者としては誤差レベルのように思う

重量は100Fで469g、100Ⅵで521gと手の感覚でもわかるほど重くなっている

センサーは100Fが24MPで100Ⅵが40MP

トリミングしないのであれば24MPでも十分すぎる解像度だと思うが、

真価を発揮するのはデジタルテレコン使用時だと思う

100Ⅵでは50mm使用時に20MP、70mm使用時でも10MPの解像度を誇る

正直100Fで70mmのデジタルテレコンは使えないレベルのサイズであったが、

100Ⅵの50mmは全然問題なく使用なレベルで、70mmは緊急時なら使おうかなレベルに格上げされたと思う

レンズはもちろん変更されていて、

スペックシート上では、構成こそ同じものの、非球面レンズ使用数が一枚増えている

特に近接時の解像度が多く苦変化しており、100Fで近接を開放で撮影するとフワフワな絵が吐き出されるが、100Ⅵではある程度シャープな写りに変化した

解像度が2倍以上に変化しているので、レンズも対応する形で高解像度化されているのだろう

撮影画像を拡大しても、光学的な限界点は見受けられなかった

また、チルト液晶を搭載したのも大きな特徴だと思う

このカメラにおいて絶対必須の装備ではなかったが、有るのと無いのでは大違い、

特にハイアング撮影時に45度ぐらいまで下に向く液晶は非常に便利

ここからはアクセサリーを装着した画像で説明を続ける

大きなトピックとして手ぶれ補正の搭載が挙げられる

5軸のセンサーシフト式で6段分の補正効果が得られる

35mmではそこまで手ブレするよう画角ではないが、

夜間に手持ちで0.5秒ぐらいのシャッターを開けられるようになったのは大きい

ISO感度を上げずとも、f2解放であれば夜間撮影も捗る

本体側面には接続端子が集約されており、USB-Cによる本体への給電も可能

グリップあるホールを利用してストラップは縦に吊るセットアップにした

アクセサリー沼

ダラダラと書くとめちゃくちゃ長くなるので、

購入した製品だけを紹介していく

・サムレスト

本当ならレンズメイトの可倒式サムレストが欲しかったのだが、現在品薄で断念

このタイプを装着するとSSダイヤルの操作性が落ちるのであまり好みではないが、致し方あるまい

・レンズフィルター

NiSiの製品をチョイス、100Ⅵからはレンズフィルター用のメスメスアダプターが付属しなくなったので、別途用意する必要がある

今回はレンズプロテクトフィルターが羽目殺しになっているものを選んだ、100F時代にはブラックミストなどをつけて遊んでいたので別途、アダプターリングも購入した

・グリップ

IDSのグリップはLeica M10でも使用しており、非常に気に入っている

グリップ部分は素材や色が選べるようになっており、底面はアルカスイス互換プレートにいるので、そのまま三脚での使用ができる

また、SDカードをプレート底部内側に仕込める様になっているので緊急時でも安心できる

・アンカーリンクス、ストラップ

アンカーは目立たない色をチョイス

ストラップはかなり悩んだが、ポケットに入れることも考えると、脱着可能タイプが良いと判断した

これで、なんとなく自分がイメージしている形に仕上がったと思う

以前のグログで評判だった物撮りライティングの解説コーナー

デコラで作った撮影台にα7R5と70-200/4、CaptureOneでテザー撮影

下手から、33のD枠にベアバルブ(天井バウンス狙い)のモノブロック、こちらがメインライト、少し芯を出したかったので寄せ気味

上手から、30×90のスプリッドボックス、中有り、グリッド有り、シャドウ側のエッジを立たせている

必要に応じて被写体手前に白レフで起こし

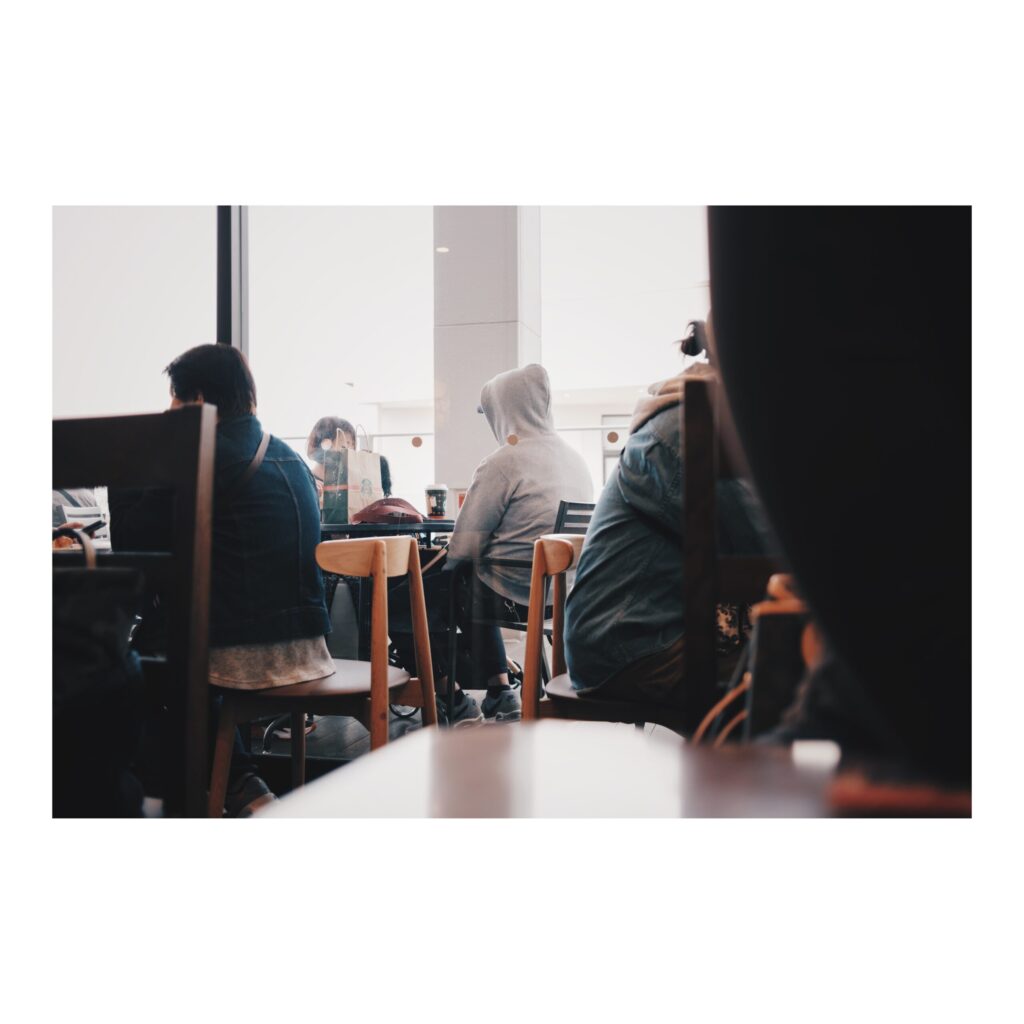

作例

特筆記載がない限り、f2開放、RAWで撮影、Lightroomでカメラマッチング クラシックネガ(多分)を適用

休日のショッピングモール、スタバのカットと書道パフォーマンスの前ボケ込み

APS-Cサイズで23mmなので、大きなボケは期待できないが、それでも必要十分な絵が得られる

ディナーのワンシーン

低照度下でもコントラストが高く、低ノイズで撮影が可能

勿論、被写体に寄って撮影すると背景は大きくボケる

寄ってもなおそれなりにシャープな画質が得られるのは大きな進化ポイントだと思う

久々に会った友人と足元の写真、

同じくクラシックネガ

100F比で瞳AFが追加されたので、人物の撮影もずいぶん楽になった

暗所AFも格段に進化している

さっきのディーナー、トリュフが乗ったパスタを接近して撮影

100F比でかなりシャープでハイコントラストになったと思う

手ぶれ補正機構が搭載されたので、割と暗いレンスとランでも十分な光量を確保できる

SS 1/10ぐらいならノーリスクでシャッターが切れるのは心強い

こちらはシャッタースピード1秒の作例、ここまでスローだとベース感度も絞り込んだ撮影が可能

ギリギリといった印象だが、撮れなくもない

社外製のアダプターリングを装着し、ブラックミストフィルターをかけてみた

濃度は1/2で、フィルターが最前面にくるのがなんとなく嫌だったので、PENTAX DA40mm f2.8用のフジツボ形のフィルターを重ねてある

(この後気づくのだが、このフードの組み合わせは若干ケラれるので非推奨)

1/2と強めのフィルターだが、ハイライトが滲みながらも強い光源がいなければ上手く馴染ん描写に

個人的にかなり好み

強い光源を入れれば如何にもといった描写に

右の写真は若干ケラれている(撮影後に気づいた)

ここからはVSCOで適当に色弄り

一応キャプションにも使用LUTを記載をしておく

Lrでフラットな現象ののちVSCOで色を載せ流ようなワークフロー

まだあまり撮影が進んでないので、溜まったらまた作例は更新していく

まとめ

X100Ⅵを手にしたことで自分の撮影環境における役割分担が明確になった

SONYは結果を最優先するシステムで

解像度、AF、ワークフロー、動画撮影、

どの面でも安定し、商業写真の要件を欠かさず満たしてくれる

Leica M10は、撮るという行為そのものに意識を向けさせる装置で

構図、距離、露出

それらを一つずつ積み重ねながら、被写体と対話しながら、写真を“構築する”ために使う道具だと思う

しかし、これらの二つのカメラは、いずれも“目的のある撮影”に向いている

仕事であれ作品であれ、何らかの目的のもとで構え、撮る理由があってシャッターを切る

その前提が常に存在している気がする

一方で、日常の中で発生するごく小さな撮影行為には

そこまでの構えは必要ない

たとえば移動中の光、食事の一瞬、ふとした情景、

これらは“撮るべき理由”が明確ではなく、むしろそれゆえに残しておく価値がある

X100Ⅵはこの領域を的確に埋めるカメラだと思う

・軽量

・コンパクト

・迅速なレスポンス

・35mmという焦点距離

写真行為を過剰に意識させず、生活の速度で撮れる

必要最小限の機能と現代的な性能を両立している

結果として、撮影が日常のリズムに戻り

“意識して撮る写真”と

“意識せず撮る写真”の両方が

自分の中で自然に共存できるようになった

・SONYが職能を支え

・Leicaが表現を支え

・X100Ⅵが日常を支える

特別なカメラではないが、生活の中に最も自然に存在できるカメラ

それがX100Ⅵの本質だと思う

コメントを送信